Brian Eno Ambient Kyotoに行ってきた(7月24日)。インスタレーション系の展示が久しぶりだったというのもあってか、なかなかに印象に残った展示だったので、感じたことを書き記しておきたい。展示に関する一般的な解説は既にたくさんあるので、ここでは個人的な感想に絞る。

The Ship

烏丸七条に佇む、古めかしながらどこか個性的な京都中央信用金庫旧厚生センターの建物に入ると、まずは3階の展示「II The Ship」に通される。薄暗いダークブルーの照明に僅かに照らされた空間でパラノイアを想起させるような狂気的な叫び声とともに鳴り響く重低音がBrian Enoの世界観へと誘う。この後の作品では「音楽の視覚化」に対する挑戦が色濃く滲み出ているが、ここでは純粋に人間の根底に渦巻く暗部を音楽化している。時折訪れるメジャー調のハーモニーに、人間的感情の連続性や不安定性を想起させられる。この「連続性」が今回の(ひいてはBrian Eno全体の?)作品の通奏低音となっているように感じた。

続く「IV Face to Face」は、僕が今回の作品群の中で最も感銘を受けたものだった。この作品では、前方に並ぶ3つのパネルに人物の顔が映し出されている。ただし、3人の顔は実在の人物ではなく、アルゴリズミックに生成された顔が不断に変化しているのだ。

Face to Face

気づくと眼鏡がなくなっていたり、気づくとそもそも女性が男性になっていたりする。絶妙に3人の顔の変化の速度やタイミングが一致していないので、変化を捉えようと誰かの顔をじっと睨んでいると、その人の顔は変わらないにもかかわらず隣の顔がいつの間にか全くの別人と化している。今度こそ、と思って睨み続けるのだけれども、なかなか顔の変化が捉えられない。そのうちにまた隣の顔が全くの別人になっている。そのときに「変化する前ってどんな顔だっけ…」と、ふと自分の記憶が非常に曖昧模糊としていることに驚かされる。連続的に変化していたはずなのに、さっきまで見ていたはずなのに、でも全く思い出せなくなっている。一度そう思わされてしまうと不安の波が押し寄せる。

この連続性が孕むパラドックスは、僕が作品から感じた大きなメッセージのひとつだった。連続性とは本来、生物が生きていくために欠かすことのできない、生物が世界に対して持っている帰納的バイアスのひとつである。我々は自然の斉一性を信じているからこそ、今日も明日も日が昇ることを知っているし、日が落ちれば寝支度をし、明日の活動に備えて体力を蓄える。イタチは獲物が走る軌道が連続的であることを知っているからこそ、どの方向にどれくらいの速度で走れば獲物に追いつけるかを経験的に予測することができ、獲物を捉えることができる。言葉や音楽とは一瞬一瞬では空気の波動でしかないが、断片が時間方向に連続したときにひとつの意味まとまりを持ち、メッセージを持ち得るようになる。そして、意識や記憶の連続性を信じているからこそ、我々は自我を継続させることができ、自己同一性を保っていられる。いや、むしろ自我が存在していることから連続性に対する信念が生じているのかもしれない。1

ところが「Face to Face」では連続性が醸し出す不気味さを見せつけられる。連続であるはずなのに、むしろ連続的な変化であるがゆえに、我々の記憶の儚さを思い知らされる。一瞬前の自分といまこの時点における自分との間隙を浮き彫りにし、ひいては自己同一性に疑問を投げかける。世界は連続的かもしれないが、連続性は必ずしも我々に安寧をもたらすとは限らないのかもしれない。

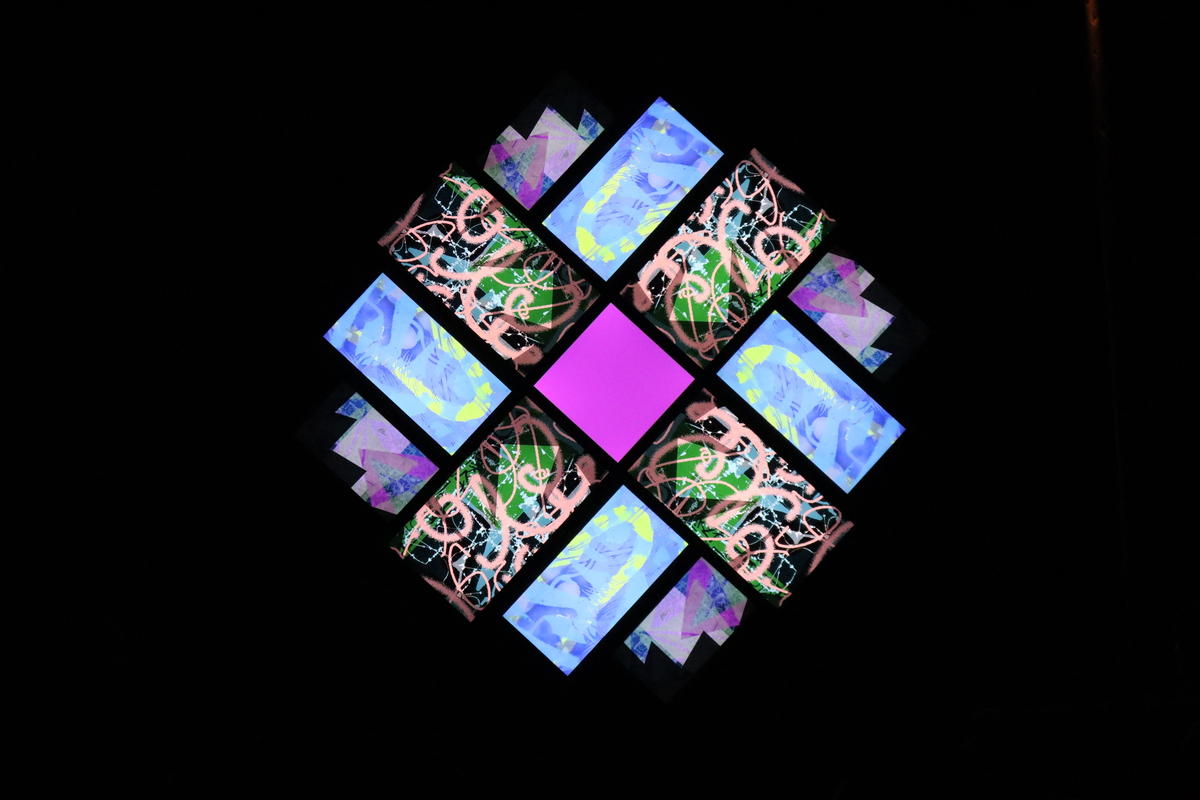

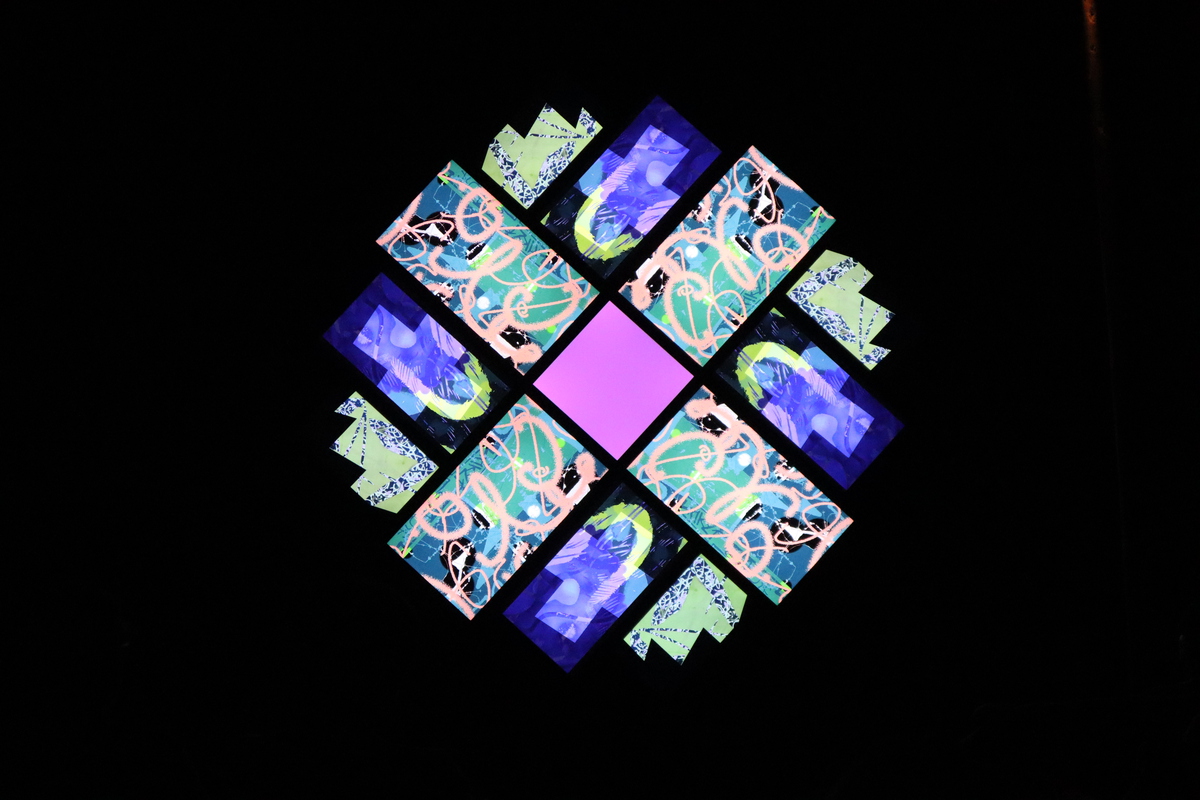

77 Million Paintings

展示の最後に位置づけられている「I 77 Million Paintings」からも似たテイストのメッセージを感じ取った。ここでは原理的には7700万パターンの図形が生成し得るアルゴリズムで時々刻々と移りゆくパターンが投影されている。一瞬前に生起したパターンは記憶の端からするすると流れ落ちていく。この作品は特に音楽の視覚化を強く意識したものらしいが、音楽に特徴的な要素のひとつとして「時間軸の存在・瞬間性」があると思う。ある一瞬に発せられた音は次の瞬間には既にこの世の中に存在していないが、時間の連続性を信ずるからこそ、刹那的な音が繋ぎ合わさってひとつの意味を生じさせる。刹那的体験が現在の私に対して作用し続けるのも、連続性があるからこそだと言える。

-

連続性に対する人間の執念は計り知れない。数学では関数や写像の連続性とは何であるかを論じるだけでひとつの分野が築かれてしまう。連続性を持たない関数は往々にして扱いが非常に困難になる。ここに数学でさえも「世界は時間的、空間的に(何らかの意味で)連続である」という我々の信念から逃れられないことが示唆される。 ↩︎